The Homeless (1974) de Koichi Saito: ***

"Shintaro Katsu, que ficara impressionado com Tsugaru Folk Song (e que, por coincidência, era um grande admirador de Claude Lelouch), pediu a Koichi Saito para dirigir a sua mais recente produção, The Homeless. Este remake do filme de Robert Enrico Les Aventuriers, passado no Japão, acabou por ser um desastre financeiro e artístico. Todos os filmes posteriores de Saito foram igualmente desastrosos e é difícil acreditar que foram feitos pelo realizador de Tsugaru Folk Song, que permanece o ponto culminante da filmografia de Saito." As palavras amargas de Kimihiko Kimata parecem reflectir o insucesso unânime, eu diria mesmo esquecimento, que este road-movie modesto foi vetado. Poderíamos ainda adiantar que, a despeito do trio de actores lendários (Shintaro Katsu, Ken Takakura, Meiko Kaji) e do estilo inconfundível de Saito (extensivas filmagens em exteriores, personagens com passados problemáticos, um cinema caminhado, etc.) The Homeless contribuiu para a quase bancarrota da Katsu Productions que na altura tinha conseguido ressuscitar o mítico personagem Zatoichi da falência da Daiei e tinha encorajado cineastas de relevo (Hiroshi Teshigahara, Kihachi Okamoto, Yasuzo Masumura Kenji Misumi, Hideo Gosha, etc.) a continuar o seu percurso na sétima arte, apesar das dificuldades que os grandes estúdios começavam a passar. Só mais dois filmes, já nos anos 80, foram produzidos pela produtora independente e nunca Katsu conseguiu recuperar totalmente da não adesão do público a The Homeless e dos prejuízos de bilheteira (a juntar à maldição do título, note-se que nem mesmo a página de IMDB da película conta com o nome do realizador correcto, confundindo Koichi Saito com o artesão Takeichi Saito, mais conhecido por Buichi Saito). Mas será The Homeless um falhanço assim tão grande? Será um falhanço de todo? Como se se mantêm o mesmo traço estilístico do seu autor? Saito dialoga abstractamente com as narrativas dos ninkyos onde os personagens cumpriam uma pena de prisão e regressavam a casa, mas no mundo aberto e itinerante de The Homeless não há casa nem terra para regressar (o título assim o indica) e a vadiagem é partilhada pelos três "heróis" na pista dos sonhos e de um tesouro perdido no mar. Talvez a ligação entre os personagens não seja explicita ao ponto de entendermos o passado que os une, mas o caminho frio da estrada obriga a uma certa liberdade, presente na maneira desapegada de filmar e no prescindir de justificações, o que pode desiludir o espectador porém possibilitar um modo de filmar apropriado para o que se filma. Podemos argumentar que no final, Koichi Saito queria retomar o pessimismo do seu Tsugaru Folk Song: aí tal como aqui, os sonhos dos da má vida são obliterados tragicamente numa praia que pode representar a pureza da redenção não alcançada.

Queen Bee (1978) de Kon Ichikawa: **

Na quarta, de cinco, instalações do lendário personagem Kosuke Kindaichi resolveu-se ir buscar um dos seus casos menos conhecidos do público, baseado no romance homónimo, escrito por Seishi Yokomizo em 1951, no mesmo ano de The Inugami Family, essa que foi a primeira história a ser adaptada por Kon Ichikawa. Tal confusão cronológica - embora nunca prejudique o seguimento de cada filme que se encontra sempre fechado em si mesmo - não é nada de novo, pois já a segunda e terceira adaptações cinematográficas, The Devil's Ballad e Hell's Gate Island respectivamente, situavam-se em datas completamente opostas da obra do escritor (The Devil's Ballad foi a segunda aparição do detective em 1947 e Hell's Gate Island data de 1959). Talvez pela proximidade temporal desses dois romances, Queen Bee partilha mais ou menos o mesmo cenário de The Inugami Family. É certo que Yokomizo ficou conhecido pela sua obsessão pelas paisagens distantes das cidades e pelos assassinatos na ou em família, traços que são comuns a todos os casos de Kindaichi, porém um certo microclima rural e uma certa cerimónia familiar aproximam estas duas obras mais do que todas as outras. Começando com um flashback trágico mas envolto em mistério, os três assassinatos de Queen Bee estabelecem uma relação intrínseca com um acontecimento passado há dezanove anos, pelo que Kindaichi terá de desvendar, como habitual, as pontas soltas do enigma, embora, mais uma vez, os personagens mais suspeitos não se livrem da culpabilização algo previsível durante toda a película. Embora a fórmula possa estar um pouco gasta na quarta película, esta é, ainda assim, uma óptima oportunidade para conferir o trabalho de dois actores gigantes: Tatsuya Nakadai e Keiko Kishi

Lonely Heart (1981) de Kon Ichikawa: *

Ainda com Kindaichi detrás da orelha (o quinto e último filme do famigerado detective fora estreado em 1979), Kon Ichikawa decidiu adaptar livremente um outro autor clássico do policial. Desta vez, o autor era estrangeiro, Ed Mcbain, e o tempo em que se desenrolava a acção decididamente contemporâneo - como nos provam os cenários urbanos, a predominância das cores cinzas, dos sépias e a música completamente 80's. Todavia, de Lady, Lady, I Did It!, Ichikawa aproveitou sobretudo a premissa: um jovem inspector forense vê a sua noiva ser brutalmente alvejada num tiroteio que também ceifa outras duas vidas. A morte da rapariga inocente no filme pode não ser comparável à corajosa decisão de Mcbain em obliterar para sempre uma personagem que teria aparecido noutros romances seus, mas em Lonely Heart ficam bem delineadas as potencialidades desta narrativa policial que funciona como uma investigação minuciosa pelos conhecidos das vítimas até se chegar a alguma pista, motivo ou indício de um culpado. Infelizmente, do primeiro inspector, o tal directamente envolvido, saltamos para outro que também trabalha no caso, sendo que insistentemente Ichikawa passará a filmar a relação entre este e os seus dois filhos, algo que se situa completamente à margem do interesse primeiro do assassinato sangrento e só pode ser interpretado como uma tímida tentativa de conceder alguma dimensão humana a um personagem destoado. Então, após o início promissor, apenas temos direito a uma investigação bastante mais monocórdica do que, por exemplo, as dos filmes da saga de Kindaichi, como sabemos, baseadas exclusivamente na recolha de peças de um puzzle que resolve o mistério e culpabiliza quem cometeu o crime. Talvez para se distanciar um pouco do romance "whodunnit" e do esquema por ele trilhado pelo menos cinco vezes em anos anteriores, Kon Ichikawa escolheu silenciar o papel do criminoso (fique provado na celeridade com que é apanhado e até mesmo revelado) e virar-se para as vidas dos inspectores em redor e o passado da defunta (em flashbacks, como não poderia deixar de ser). Percebe-se porque é que Lonely Heart não é hoje relembrado, nem quase nada se escreveu sobre ele. É um filme que pertence ao lado menor de um realizador com uma obra esmagadora.

Bad Film (1995) de Sion Sono: ***

Algures entre 1993 e 1997 Sion Sono deixava o cinema para juntamente com um grupo de artistas e desconhecidos fundar o movimento Tokyo GAGAGA, funcionando simultaneamente como terapêutica espiritual, exercício absurdo e descarga emocional colectiva. Numa entrevista recente - e pelas suas palavras - Sono explicava que o movimento “poderia parecer simplesmente uma manifestação de rua, mas basicamente as pessoas escreviam poemas em bandeiras e passeavam pela rua, abanando-as. Não havia nenhuma mensagem social ou política, e também nada tinha a ver com arte ou performance. Das 200 pessoas que desciam as ruas, nenhuma delas considerava aquilo como arte. Era mais como uma multidão dirigindo-se para um concerto de punk-rock. Não era político. Não reivindicávamos nada. Eu gritava Gagaga! Gagaga!”. E o que significavam esses gritos? Sono explica: “Não significavam nada. Era o som da alma” (retirado de uma entrevista feita em 10 de Fevereiro de 2010 no blogue Tomblands). Na filmografia oficial do realizador, até muito recentemente, esses quatro anos de silêncio representavam uma desilusão e abandono do cinema dito artístico e a procura por essas "sonoridades da alma", por mais questionáveis que elas fossem para o snobismo intelectual e que já não poderiam passar por encenações frente a uma câmara. O que não se sabia é que o cinema, para o bem e para o mal, corria nas suas veias até mesmo nessa época de suposta negação: eis que, durante todo o ano de 1995, Sono e a trupe Tokyo GAGAGA filmaram extensivamente, em digital, um West Side Story caseiro e urbano até que a falta de dinheiro (auto-financiando até à escassez) ditasse o término de tal acto subversivo. Nunca antes editado nem visto, perdido numa cave qualquer, Bad Film era até então objecto de lenda ou de piada (um lost film em plenos anos 90!), mas em 2012, Sion Sono decidiu desenterrar as cassetes e editar as 150 horas de footage com quase 20 anos (nem sempre nas melhores condições técnicas, dentro e fora de plano) numa longa-metragem de quase três horas. O resultado final é francamente curioso. Primeiro, porque ele anuncia sem rodeios a estética frenética, megalómana e bipolar que prevaleceria na sua filmografia depois de Love Exposure, mesmo se nos abstrairmos do editing que confere, por si só, a assinatura mais recente do realizador (confira-se o uso da música, por exemplo). Em segundo, porque a energia que desprende é, no mínimo, contagiante. Um montão de personagens, dois gangues rivais (fascistas japoneses contra emigrantes chineses), sub-gangues dentro dos gangues (os homossexuais, os dois tradutores, etc.), duas raparigas apaixonadas de facções diferentes... tudo em Bad Film evoca subversão (um filme mau que por ser mau é bom?) e uma vontade de transcender as limitações existentes explorando-as até ao tutano e celebrando-as no limite. Sem haver propriamente sets, muito do fascínio deste filme avulso e épico em dimensão mas não em meios, deve-se ao total desprezo pela autorização de filmagem nas ruas (um estilo de guerrila filmmaking muito presente na obra de Hisayasu Sato) que consequentemente integra os transeuntes no próprio filme e as suas reacções. Quase todos os erros em Bad Film dizem respeito a um domínio virtuoso do meta-qualquer-coisa: as invasões das câmaras, microfones, sombras dos cameraman nos planos; os actores não profissionais (incluindo o próprio Sono) capazes de surpreender pela sua insondabilidade; até um plano infame de espancamento que, por razões técnicas, conserva ainda os tempos de filmagem embutidos em cima do ecrã provam que é necessário mergulharmos na insanidade. Alguém comparou a experiência de Bad Film à descoberta daquela cassete perdida no sótão dos nossos pais: ela nada tem a ver com a experiência gigante e colectiva de uma sala de cinema, mas com os prazeres ocultos do vídeo privado. Bad Film, Good Tape.

Like Asura (2003) de Yoshimitsu Morita: ***

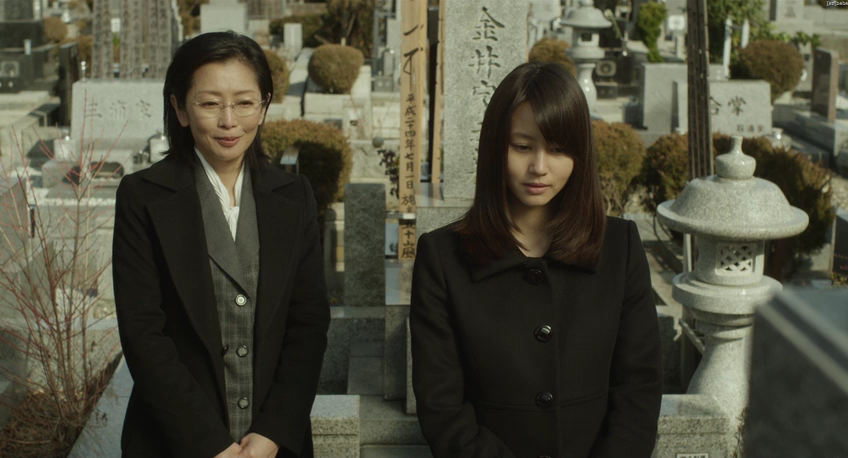

"Na antiga mitologia indiana, Asura personificava a injustiça dos justos, o ciúme intenso, as lutas e a discórdia diárias, os enganos, a linguagem suja, a fúria como o símbolo da vida e o combate perpétuo contra todo o mundo". Alguma vez esperaríamos ver um incipit destes num filme que é, afinal, a transposição de uma célebre telenovela japonesa rodada nos anos 70? Nem por sombras, mas a verdade é que com este textinho inicial, Like Asura põe-nos logo na pista do que propõe fazer nas seguintes duas horas e quinze minutos: aprofundar, na medida do possível, as premissas que feitas de outra forma e interpretadas por outros (neste caso, outras), estariam certamente votadas ao falhanço melodramático e à insignificância da intriga. Mesmo confessando o desconhecimento da série televisiva, apetece arriscar e dizer que o mérito desta proposta vai para as quatro actrizes que conseguem conferir uma nova dignidade dramática às peripécias, outrora banais, de quatro irmãs chocadas com a descoberta da infidelidade do pai, muito estoicamente interpretado pelo enorme Tatsuya Nakadai, que poderá ou não ter um filho dessa relação extra-conjugal. No meio desse segredo, gerido com a máxima discrição para não atormentar a mãe passiva, as quatro irmãs (a viúva Tsunako, a casada Makiko, a solteira Takiko e a namorada de um pugilista rufião, Sakiko) vão descobrindo as dificuldades silenciosas das várias fases da vida adulta e apercebem-se, finalmente, que a sociedade conferiu-lhes um sofrimento que pertence ao seu sexo e que aos homens parece ser alheio. Uma destruidora de lar, outra gerindo-o não obstante as suspeitas de um casamento destronado e as outras duas construindo do zero uniões que podem não durar para sempre, as mulheres captadas por Yoshimitsu Morita personificam finalmente a entidade mitológica de Asura e as suas ramificações, os seus múltiplos membros e rostos, poderíamos dizer. De todos, no entanto, ressalta o que refere o "combate perpétuo contra todo o mundo", e é nesse cerne que se transforma a peripécia telenovelesca em constatação metafísica: do sofrimento, da injustiça e dos enganos não nos podemos escapar, mas esses males vivem-se colectivamente, em família.

Crab Goalkeeper (2006) de Minoru Kawasaki: *

Minoru Kawasaki ficou conhecido pelos amantes do trash devido ao seu estilo de comédia surreal com baixíssimo orçamento onde conceitos absurdos são encarados com uma seriedade espartana, como se o realizador quisesse jogar ao sisudo com a sua plateia até às últimas consequências. De entre o rol de comédias infames (de onde se enquadra provavelmente o pior filme japonês a que tive o desprazer de assistir: The World Sinks Except Japan), um sub-género em particular pareceu conquistar certos espectadores ocidentais por causa do grau de bizarria carinhosa que nos é brindada. Falamos, certamente, da tetralogia que perfaz o bestiário antropomórfico de Kawasaki, isto é, filmes cujos protagonistas são animais que vagueiam pelo mundo dos humanos e, ora se tentam adaptar aos códigos sociais destes, ora estão tão plenamente integrados que chega a ser idiota questionar qualquer lógica ou legitimidade dessa integração. Depois de Calamari Wrestler (um choco que se apodera de um lutador de luta livre), Executive Koala (um coala salaryman com dupla personalidade) e Pussy Soup (um gatinho cozinheiro de ramen) eis que nos chega Crab Goalkeeper, um caranguejo mutante que descobrirá a sua vocação existencial após vários embates: ser guarda-redes de uma equipa de futebol. Já conseguem soltar uma gargalhada só com a ideia? Pois, é esse o objectivo de Kawasaki, mas se o filme opta pela paródia, seguindo todos os trâmites de um filme (ridiculamente) dramático com dilemas de personagem, interesses amorosos e amizades inquebráveis, o desleixo da produção, de alguns actores sem experiência (e mesmo assim, este é dos seus melhores filmes nesse âmbito) e da própria narrativa (que, afinal, fica estrangulada com a própria sisudez a que nos obriga) transformam Crab Goalkeeper numa película "so weird, it's weird", ou "so bad, it's bad". Este até pode ser o episódio mais carinhoso da tetralogia pela maneira sentimentaloide como os humanos tratam o nosso caranguejo herói e, claro, devido à sua bondade natural, porém seria necessária muito boa vontade para retirarmos daqui qualquer coisa que não fosse bizarria pura e dura.

The Workhorse & the Bigmouth (2013) de Keisuke Yoshida: ***

No final deste The Workhorse & the Bigmouth mas também em My Sweet Little Pea, o outro filme de Keisuke Yoshida estreado em 2013, as protagonistas reflectem sobre o que aprenderam numa caminhada que as dirige para fora de plano sem precisarem de muletas existenciais ou de grandes tiradas sobre a vida. Com tantas possibilidades de contacto oferecidas, eis que estas mulheres partem sós após terem descoberto algo de essencial: a própria autonomia que extravasa as linhas de uma folha de argumento. E não é por acaso que Yoshida, um autor no sentido mais forte do termo apesar da aparente superficialidade das suas tramas, escolheu filmar aprendizes de argumentista que perceberão as vicissitudes de (se) ser personagem num filme. Vemos os seus argumentos serem rejeitados pela indústria mesquinha das aparências e dos egos (e há aqui momentos discretos mas hilariantes, como a equivocidade da palavra kantoku, que pode querer dizer "realizador" ou "mestre de obras"), mas a verdadeira causa dessa não aceitação deve-se às diferenças crassas entre o verossímil e o artificial. Seria necessário que os argumentos da trabalhadora Mabuchi e do presunçoso Tendo fossem beber ao real esse sentimento curioso de não termos sido levados a acreditar em mentiras ou embelezamentos. Dentro do filme, o real surge, pois, nessas constantes desilusões ou "negas" (desculpe-se o termo, mas não há amor, esperança ou presunção que resista muito) e na forma como os personagens reagem à adversidade, o que corresponde ao pressuposto mais básico da construção do personagem. Quem me leia poderá achar que The Workhorse & the Bigmouth é pessimista propositadamente para fazer valer uma certa noção deturpada de autenticidade, mas ao haver um equilíbrio entre a crueldade do mundo e o poder de reacção e resposta, há também a confirmação de que podemos aprender com as lágrimas, com os erros e com os suspiros. Sem acreditar na comédia ou no filme romântico, Keisuke Yoshida inclina-se totalmente para aquilo que os gregos chamaram de anagnórise. Ele ama estas personagens que, no meio de um quotidiano nada assinalável, reconhecem e redescobrem o poder libertador de ficaram sozinhos.

Dawn of a Filmmaker - The Keisuke Kinoshita Story (2013) de Keiichi Hara: *

Alguém disse uma vez que as incursões "live-action" dos realizadores de animação resultam em obras difíceis de categorizar onde a inventividade, até um lado experimental, afina pelo diapasão da irreverência e do não-conformismo quanto à mistura fina entre imagem e história Dois exemplos marcantes são imediatos e não merecem grande contestação: Mamoru Oshii e Hideaki Anno. Ao passar de revista a obra "live-action" destes senhores que revolucionaram o modo como encaramos hoje a animação japonesa, damos de frente com um universo autoral que teima propagar-se também nos personagens e na imagem de carne e osso. Se Anno filmou menos - e menos consistentemente - do que Oshii, ambos concordam que fora dos desenhos em movimento há ainda muito terreno para devastar e muita criatividade para explorar. Talvez seja por isso que a primeira longa-metragem rodada por Keiichi Hara, igualmente distante do cânone da animação (e da aclamação recebida com Summer Days With Coo) soe um pouco estranha para os nossos ouvidos. Ao contrário dos seus compatriotas que trilharam a mistura entre géneros e inclusive confundiram os paradeiros a cada projecto, tratava-se de um filme biográfico sobre o realizador contemporâneo de Akira Kurosawa e Kon Ichikawa: Keisuke Kinoshita. Mas, esta biografia, que celebra os 100 anos do nascimento do cineasta, concentrava-se muito especificamente numa altura crítica da sua existência e não se propunha ser uma descrição completa da sua vida ou obra. 1945, a Guerra do Pacífico chega lentamente ao seu término e Kinoshita, fugindo dos bombardeamentos americanos e cuidando da sua mãe enferma, decide abandonar a Shochiku após a pressão exercida pela censura estatal aquando da saída de The Army, o filme que analisava já em 1944, o flagelo da guerra não a partir de um ponto-de-vista estritamente político, mas de um afectivo (no caso, servindo-se do pavor de uma mãe ao ver o seu filho ir para combate). Como podemos observar durante Dawn of a Filmmaker, com recurso às imagens de alguns dos seus filmes, Kinoshita é daqueles cineastas que se resolveu apelidar "humanistas" pelo extremo detalhe como retirava dos esforços humanos uma conduta ou simplesmente a beleza de os podermos contemplar. Neste sentido, Hara tenta provar esta tese clássica sobre o realizador, avançando com a hipótese de que, ao longo desse hiato ou desilusão com o cinema, o realizador de The Army nunca deixou de se inspirar nos eventos, transeuntes ou figuras mais próximas que o circundavam: a relação zelosa com a mãe (que ecoa The Ballad of Narayama), certos momentos humorísticos, até uma professora com os seus alunos (Twenty-Four Eyes, claro!) deixam-nos a pensar sobre as possíveis relações entre a experiência mais concreta e a criação de personagens autênticos que iriam marcar para sempre a indústria japonesa. No entanto, os elogios acabam por aqui. Em termos de visão cinematográfica, Keiichi Hara destoa dos seus compatriotas animadores: o seu "live-action" não pretende ultrapassar fronteiras mas fica incrustado numa espécie de classicismo vazio onde dizer vale mais do que mostrar e onde a câmara se contenta em registar acontecimentos superficiais (a despeito da relação mãe e filho não há aqui mais do que personagens unidimensionais) com uma narração igualmente linear com pretensões de verdade histórica. A tentativa de traçar o paradeiro dos irmãos Kinoshita, filmando os locais autênticos presentes no transporte da mãe, pode ter sido interessante a princípio mas limita a narrativa a uma só acção, o que se revela bastante insuficiente a longo prazo. Há quem diga, talvez maliciosamente, que a obra de Keisuke Kinoshita foi a que pior envelheceu dos mestres clássicos. Pode até nem ser verdade, mas a abordagem monótona, simplista e lacrimejante de Keiichi Hara não contribui muito para uma verdadeira revitalização da obra do cineasta, a não ser naqueles últimos dez minutos finais onde quarenta anos de cinema passam à frente dos nossos olhos como se nada fosse.